Faits et valeurs en esthétique : approches et enjeux actuels, Nouvelle Revue d’esthétique N° 18, 2016, PP. 71-80.

Des artistes fascinés par les plus récentes découvertes de la biologie cellulaire et du génie génétique, ainsi que par leurs applications, manipulent des micro-organismes in vivo et ouvrent la voie à une approche esthétique singulière du vivant, reconfiguré, renaturé, pourrait-on dire.

Cette mouvance artistique contemporaine labellisée sous les termes d’art biotechnologique ou encore d’art transgénique présente des œuvres protéiformes qui sont autant d’avatars de la mécanisation du vivant. Or, cette mécanisation intègre un changement majeur du matériau au sein du processus créatif. Il ne s’agit plus de réinterpréter le dynamisme de la nature vivante sur le principe de la mimesis mais de l’utiliser in vitro pour en modifier les processus d’apparition. Ce changement majeur dans la nature du matériau utiliséinduit une indistinction entre nature et artifice ou plus précisément entre le vivant et l’artificiel.

Ainsi, les artistes en étroite collaboration avec les scientifiques, manipulent en laboratoire cellules, bactéries et gènes, en interférant l’organisation spontanée des organismes vivants et modifient leur fonctionnement à la source pour produire des créatures incarnées inédites. L’artefact prend ainsi naissance au cœur même de la vie, mais à l’état maximal de dénuement de ses attributs traditionnels, c’est-à-dire là où le code génétique s’inscrit, dans l’ultramicroscopique, dans ce qui échappe au perceptible, au sensible.

Les organismes vivants qu’il s’agisse de la cellule ou d’un organisme tout entier deviennent des outils et des supports reprogrammables, réinscriptibles. Ils perdent leur propriété essentielle et première, celle d’être aupoïétiques, ils perdent ce qu’ils ont en eux-mêmes et qui les constituent précisément : le principe de leur programmation. Ce principe téléologique du vivant déjà présent dans la pensée aristotélicienne trouve un écho dans la pensée de Kant pour qui la nature s’auto-organise spontanément.

Dans ce nouveau contexte où les pratiques artistiques se confondent avec les pratiques de laboratoire, tout élément vivant devient l’objet d’un nouveau déterminisme biologique dont le devenir est sous le contrôle des artistes de laboratoire. Citons pour exemples quelques métacarnations, sortes de sculptures qui prennent chair entre les mains de ces pygmalions des temps modernes : Stelarc cultive des cellules qui se développent en incubateur sous la forme d’une oreille de chair, oreille qu’il reconstruira plus tard et qu’il greffera à son bras. Joe Davis crée des bactéries infogénisées dans lesquelles a été transféré sous forme de retranscription d’un message codé en bases d’ADN, un symbole archaïque. Ces bactéries sont destinées à être envoyées dans l’espace à destination d’éventuels habitants d’une exoplanète. Orlan hybride des cellules de son propre corps avec des cellules de marsupiaux et d’individus d’origines éthniques différentes pour créer une peau inédite transculturelle, transethnique qu’elle baptise Manteau d’Arlequin.

Edurdo Kac, pape de l’art transgénique crée un plantimal, un organisme mi-végétal, mi-animal, en l’occurrence un pétunia dont les cellules contiennent un gène issu d’une cellule sanguine de l’artiste. Marion Laval Jeantet assistée de Benoît Mangin se fait injecter du sérum équin pour accéder physiquement au ressenti du cheval. Le designer belge, Tuur van Balen transforme le métabolisme des pigeons, en utilisant la biologie de synthèse afin que ces derniers soient en capacité de déféquer du savon permettant d’hygiéniser l’environnement urbain. À cette liste d’artistes, évoquons les créateurs à la marge qui convertissent leurs ateliers en laboratoires et s’adonnent à ce qu’on nomme « la biologie de garage ». Ils sont adeptes du Do it yourself et tirent profit de l’open source des données de la génomique pour exploiter certains gènes.

Ce petit inventaire de curiosités biologicofuturistes souligne le caractère protéiforme des productions et permet en premier lieu d’évoquer le registre artistique dans lequel se situent leurs mises en vue. Le mode de réception de ces œuvres produites en laboratoire permet en second lieu de s’interroger sur les raisons qui incitent les artistes à remettre en cause l’ordre du vivant, autrement dit son évolution naturelle ; la question étant de savoir si les bio-artistes sont susceptibles d’établir de nouveaux critères sociaux, de nouvelles normes capables de guider nos comportements d’humains à l’égard de la reconfiguration technique des formes vivantes.

La mise en vue des œuvres

Les artefacts vivants qui sortent des coulisses de la science pour être exposés sur le devant de la scène artistique contemporaine, ne se distinguent guère des ready-made initiés par la démarche conceptuelle de Marcel Duchamp pour deux raisons au moins. Le souci de leur aspect est radicalement minoré, comme pouvaient l’être les ready-made réalisés dans l’indifférence à l’égard de l’aspect qui s’en dégage. « Le ready-made, précisément a enregistré dans la culture le caractère désormais non nécessaire du « faire œuvre » en général.[1] » D’autre part les artefacts ont une valeur critique qui remet en cause l’art et son mode de réception, au même titre que les ready-made qui abolissent la valeur esthétique de l’œuvre au profit du concept.

Les productions bio-artistiques peuvent également se décliner sous la forme d’une performance lorsque l’artiste met en scène les protocoles scientifiques qui font advenir l’artefact vivant, artefact qui est parfois le corps même de l’artiste. Notons que sous cet aspect performatif, l’art biotechnologique induit une prise de risque de la part de l’artiste. Nous reviendrons plus avant sur cette notion de risque, qu’ils s’agisse de risques avérés ou de risques hypothétiques.

Il arrive que les transformations biologiques opérées par les artistes soient imperceptibles à l’œil, il en va ainsi des bactéries infogénisées de Joe Davis, du pétunia transgénique d’Eduardo Kac ou Des pigeons d’or de Tuur van Balen. Les artefacts ont alors un aspect tout à fait banal qui nécessite un discours convaincant de l’artiste pour attester que nous en sommes en présence d’un organisme techniquement modifié de l’intérieur. « Plus que rendre visible l’invisible, l’art, se doit d’aiguiser notre conscience sur quelque chose qui est hors de notre vue mais qui nous concerne pourtant directement », affirme Eduardo Kac.[2] Notons toutefois que moins l’œil est capable de déceler les transformations opérées sur les organismes vivants, plus le doute et la peur s’installent.

La peur est un des vecteurs susceptible d’affecter notre regard lorsque nous sommes face à ces entités chimériques. Mais de quelle nature sont ces craintes et quelle en est l’origine ? Peut-on s’appuyer sur le bien-fondé de la démarche des artistes pour dissiper ces craintes?

Un art de la transgression

Transposées du monde clos des laboratoires « au monde de l’art » les entités vivantes produites à partir de cocultures de cellules d’origine animale et végétale ou par transgénèse transgressent la logique du vivant, passent outre la barrière des espèces et dessinent les contours d’une biosphère inédite. Cette valeur transgressive propre à l’art n’est pas nouvelle, mais elle nous trouble à des degrés divers. Tout d’abord, elle réveille les angoisses d’un déterminisme biologique que la science rend désormais possible.

Certaines altérités bio-artistiques qui mettent le corps à distance de la chair nous troublent dès lors que nous nous référons à notre propre corps, à notre corps d’humain.

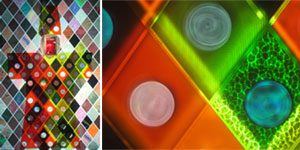

Les cellules hybrides du Manteau d’Arlequin d’Orlan, ou les minuscules poupées de chair du collectif TC&A sont exemplaires de l’effacement d’un corps unique, autonome et identifiable. (Ill. 1 et 2). Pour autant, cette référence au corps humain est-elle encore valable dans un contexte où les organismes vivants sont approchés par les artistes sous la forme de données biologiques interchangeables ?

D’autre part ces entités biologiques qui nous confrontent à des réalités d’existences embryonnaires, mutantes, chimériques réactivent la peur du monstre. Cette crainte est liée à l’effet spectaculaire et violent d’un « mauvais mélange » puisqu’elle laisse l’objet hybride dans une zone indécise, sans frontière et en dépôt de signification. L’altérité issue d’une manipulation in vivo devient alors une menace pour l’espèce humaine. Soulignons à cet égard les bonnes intentions de certains bio-artistes qui s’adonnent à la culture des cellules tissulaires au nom du bien-être animal et la bienveillance dont fait grand cas Eduardo Kac à l’égard de ses OGM, qu’il s’agisse des soins qu’il procure à sa lapine bioluminescente baptisée Alba ou à son plantimal. Ces bonnes intentions et cette bienveillance parviennent difficilement à masquer l’idée que ces « mauvais mélanges » irréversibles, en proie à des mutations incontrôlées peuvent rompre à tout moment l’équilibre fragile de notre écosystème. Elles s’apparentent tout au plus à une tentative d’humanisation d’une technologie contemporaine qui commande au vivant d’exprimer une caractéristique qu’en soi, sa nature n’aurait jamais pu produire.

Dès lors, quel sens donner à ce face-à-face troublant entre le spectateur et ces productions bio-artistiques ? N’est-ce qu’une stratégie de communication qui chercherait à promouvoir les prouesses des techniques biologiques par des artistes qui n’ignorent rien de la complexité des affects humains ? Par ailleurs, nous faut-il convenir que parce que tout est possible en matière de reconfiguration du vivant tout est réalisable « au nom de l’art » ?

Que cherchent donc à révéler ces artistes-laborantins qui cultivent des cellules, implantent de nouvelles données dans le génome des bactéries, des plantes, des animaux ou dans leur propre corps ? « Au nom de l’art » et dans une société libérable où prévaut l’autonomie artistique, jouent-ils impunément avec les cellules et les gènes pour produire des altérités inédites? Les chimères futuristes de ces adeptes de la génétique qu’ Hervé Fischer n’hésite pas à qualifier de « prêtres et déviants du mythe de la création » alimentent à des degrés divers la crainte de voir émerger les risques sociétaux qu’engendrerait l’application généralisée des pratiques biotechnologiques.

Plus encore, les artistes, sont-ils les chantres d’un post ou trans-humanisme annonçant la fin programmée de la nature humaine, « un paradigme perdu » selon la formule d’Edgar Morin?[3] Nous pouvons l’envisager ainsi lorsque l’imaginaire contemporain, réduisant le corps à un dispositif matériel à géométrie variable, à un réservoir de cellules et de gènes abandonne la valeur intrinsèque du vivant et que l’unité biologique et symbolique du corps se dissout alors dans d’étranges fragments de vie partielle recombinés.

Dès lors, il nous est permis de douter de la pertinence du choix des outils et des matériaux utilisés par les artistes. Pour autant, nous ne pouvons pas nous en tenir à une attitude sceptique à l’égard de l’ « art biotechnologique » pour seule raison qu’il alimente plus que jamais nos craintes, exposant de surcroît des « œuvres » qui dépassent la relation contemplative que nous entretenons traditionnellement avec l’art. Ceci nous conduirait à adopter une position régressiste face aux nouvelles avancées de la science et serait la preuve d’un certain obscurantisme à l’égard des réalités techniques de la biologie et plus encore de notre société.

Il nous importe donc dans ce contexte artistico-scientifique de juger du bien-fondé de ce qui est en jeu dans cet usage technoscientifique du vivant par les artistes.

Au delà de l’aspect transgressif, voire subversif des œuvres et pour évaluer la conduite des artistes qui œuvrent in vivo à l’évolution technique des organismes vivants, nous devons analyser d’un point de vue éthique, ce qui est en jeu dans le processus de production de ces chimères de laboratoire. Quelques œuvres exemplaires de l’art biotechnologique étaieront notre propos.

L’art biotechnologique au service de nouveaux modes de vie

Le souci constant des artistes du projet TC&A [4] est d’éliminer la question de la discrimination que l’homme a établie entre les espèces vivantes et de replacer l’homme dans le contexte d’une nature primitive, celle qui inscrit tous les êtres vivants dans un même mode d’existence. Dans ce contexte, la valeur morale accordée à l’humain, cet animal qui se différenciait de toutes les espèces grâce à la parole qui lui permet de délibérer, celle qui lui valait d’être perçu comme un animal politique par Aristote, n’a plus lieu d’être.

Le collectif TC&A du laboratoitre Symbiotic’A fait appel à la biologie cellulaire pour produire des entités qui abolissent la barrière entre les espèces. Notons qu’il est aisé toutefois de concevoir comme artificielle la barrière entre les espèces dès lors que la cellule nantie de son ADN, ce substrat biologique commun à tous les êtres vivants, devient la seule et unique référence de leur identité. Les micro-fragments tissulaires réalisés par ces designers prennent vie au sein de bioréacteurs et se développent dans des incubateurs. Dans leur état embryonnaire, ils participent du caractère universel de la vie et des êtres vivants. Plus encore, ils appartiennent, à un « ordre supérieur, un monde qui ne ferait plus de distinction entre le végétal, l’animal et l’humain ».[5] Formés à partir d’une coculture de cellules souches humaines et animales et baignant dans un bain de nutriments composé de sérum bovin, ces entités technochimériques incarnent de manière effective une sorte de continuum entre les espèces. C’est le cas des minuscules poupées du souci qui se développent au sein d’un laboratoire de niveau 2. L’aspect du laboratoire fait référence à cette sorte d’igloo de couleur noire au sein duquel Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912 et pionnier dans le domaine de la culture tissulaire, explora la culture de cellules de cœur de poulet. Ce chercheur tristement célèbre et idéologiquement dangereux au vu de ses conceptions eugénistes n’hésita pas à envisager l’amélioration de ce qu’il nommait « la race humaine » [6].

D’autres objets vivants inédits produits par des procédés de culture cellulaire incarnent l’engagement des artistes en faveur de la cause animale. Le militantisme du collectif se réfère idéologiquement au défenseur de l’antispécisme, Peter Singer et à son célèbre ouvrage Animal Libération. [7]

Le steak de grenouille (Disemboied Cuisine) réalisé à partir d’une culture de cellules souches d’un batracien resté en vie ou du minuscule blouson de cuir sans victime (victimeless leather) et sans couture qui naissent et se développent au sein d’un appareillage scientifique complexe deviennent des échantillons vivants qui anticipent la fin de l’exploitation de l’animal par l’homme. (Ill. 4 et 5). Qui plus est, la cuisine désincarnée et le cuir sans victime produits par les designers sont des exemples patents d’une remise en cause de nos modes de vie alimentaire et vestimentaire au profit de l’animal. Les pratiques de laboratoire apparaissent ici comme une alternative technique à la fois pratique et éthique, qui engage l’humain à corriger son rapport séculaire de prédation sur l’animal en s’appuyant sur l’évolution technique de la fabrique du vivant. Dans cette perspective, la valeur d’usage du vivant reprogrammé est envisagée en terme de salut pour nos sociétés régies par des coutumes ancestrales.

La série d’hymens reconstitués par Julia Reodika à partir d’une co-culture de ses propres cellules vaginales et de cellules aortiques de rats procède d’un enjeu de société qui relève également du désir de contrevenir à des traditions ancestrales, mais dans un tout autre domaine, celui de la sexualité. Les fragiles membranes issues de cellules tissulaires baignant dans un bain de nutriments et exposées dans des coffrets à bijoux sont façonnées comme des objets de consommation destinés indifféremment aux hommes et aux femmes. (Ill. ) Stigmates incarnés des tabous de la virginité et de la sexualité, ils sont produits in vitro et matérialisent la désacralisation des interdits sexuels auxquels la femme et l’homme sont soumis dans certaines sociétés.

Les enjeux de société qui s’inscrivent au cœur de ces artefacts biologiques légitiment l’aspect « pratique » que recouvre l’usage des techniques de laboratoire par les artistes. Cependant, la valeur d’usage de l’outillage cellulaire au service d’une nouvelle forme de société, d’une évolution des mœurs, qu’il s’agisse de mettre fin à la souffrance animale ou de s’affranchir des tabous de la sexualité n’est-elle pas susceptible d’engendrer des habitudes nouvelles banalisant progressivement la présence d’artefacts biologiques en tous genres ?

Cela revient à interroger ce que peut être la domestication des organismes vivants reprogrammés, en d’autres termes, la naturalisation des chimères de laboratoire. .

Les chimères biotechnologiques hybridées avec des cellules et des gènes issus d’espèces vivantes dissemblables que les artistes rêvent d’intégrer à notre quotidien, risquent tôt ou tard de ne plus retenir notre attention. Il en va déjà ainsi des végétaux ou des animaux génétiquement modifiés dans le but de devenir des objets pratiques lorsqu’ils représentent une ressource durable et exploitable pour le bien de tous.[8] Domestiquées, ces chimères deviendront alors aussi naturelles que les organismes non reprogrammés. À cet égard, la célèbre lapine transgénique bioluminescente d’Eduardo Kac, dont l’existence fut de courte durée devait être « le symbole vivant d’une intégration sociale de tous les animaux – y compris de l’homme – génétiquement modifiés ».[9]

Cette volonté de naturaliser les chimères vivantes, rejoint la logique évolutionniste qui se met en place dans une société au sein de laquelle nos modes de vie sont déjà fortement imprégnés de processus comportementaux liés aux nouvelles technologies.

Par ailleurs, la valeur d’usage du vivant remodelé in vitro par les artistes met à mal les notions d’altérité et d’identité.

S’affranchir des arbitraires culturels de l’identité et de l’altérité

La définition même de l’identité renvoie à la fois à la singularité irréductible de chaque individu, à son histoire sociale, familiale, culturelle, ce qui façonne l’être au monde, qui l’assimile à un groupe, à « ses » semblables. Or, dans le domaine des hybridations de laboratoire, cette notion d’identité est réduite à des données biologiques mesurables, calculables.

L’altérité, quant à elle, est mise à mal dès lors qu’elle est liée à l’anthropocentrisme dominant que dénoncent la majorité des bio-artistes. Elle n’a, de ce fait, qu’une valeur arbitraire liée à notre culture, une norme qui permet entre autre au sujet humain de reconnaître ses semblables tout en évinçant la dissemblance, voire en choisissant de s’octroyer un droit de vie ou de mort sur les autres vivants que lui-même.

Pour révéler la valeur subversive de l’altérité dans nos sociétés, Orlan met en co-culture des cellules d’origines diverses pour fabriquer une peau trans-ethnique qu’elle souhaite greffer sur son corps. Les cellules humaines qui ont servi à la fabrication du Manteau d’Arlequin d’Orlan, rappelons-le, proviennent des propres cellules de l’artiste d’une part mais également de cellules immortalisées d’un fœtus de femme de couleur noire achetées par internet à une banque de tissus (Ill. ). Le manteau, métaphore du corps mutant s’apparente à un patchwork organique composé de fragments de peaux en croissance issus de cellules cultivées in vitro. Le dispositif métaphorique, porteur d’échantillons multiples en développement, matérialise l’espace symbolique de la convergence des espèces et le refus d’une classification des cellules de provenance humaine (cellules de femme noire ou de type caucasien) qui induit une forme de racisme selon Orlan.

Eduardo Kac procède de cette même logique lorsqu’il réaménage, selon des protocoles de laboratoire, le matériel génétique d’une plante dont les cellules contiennent un gène provenant de ses propres cellules sanguines. Eduardo Kac qui aime à manipuler le langage humain autant que celui des gènes présente ce plantimal comme une métaphore de l’inceste. Cette union filiale interdite, perçue comme une déréglementation sociale et culturelle correspond dans le cas de ce pétunia transgénique au dérèglement provoqué par l’union artificielle de gènes d’espèces différentes. En effet, le gène humain de l’immunité, contenu dans ses cellules sanguines, forcé d’intégrer le génome de la plante perd ses fonctions protectrices pour fusionner avec des éléments qui lui sont étrangers. En d’autres termes, la biologie contemporaine et plus précisément la transgénèse aurait donc la possibilité de neutraliser la charge négative que nous attribuons à ce qui nous est étranger ou différent. L’artiste résume ainsi son projet : « Dans cette œuvre c’est précisément ce qui identifie et rejette l’autre que j’incorpore à l’autre ».[10]

Plus radicalement encore et au risque de sa vie, « l’autre qu’elle-même » que Marion-Laval Jeantet incorpore provient des cellules d’un cheval, la performance consistant à se faire injecter du sérum équin dans les veines. En s’aventurant au delà des limites biologiques de son corps, Marion Laval Jeantet affirme sans détour son rejet de l’anthropocentrisme et revendique la possibilité d’une communion inédite entre l’homme et l’animal. Cette performance hors limite qui révèle davantage de l’altération que de l’altérité, aurait permis à l’artiste d’atteindre la conscience de l’animal.

Ainsi, lorsque les organismes vivants, dans leur état le plus embryonnaire, deviennent des supports réinscriptibles, les notions d’identité et de parenté biologique qui permettent de différencier les individus d’une même espèce n’est plus de mise, pas plus que la notion d’altérité perçue par les bio-artistes comme une construction sociale, un arbitraire culturel nourri du terreau de l’anthropocentrisme. Il suffirait donc d’un réaménagement technique du matériel cellulaire en l’occurrence les gènes pour effacer ce qui différencie les individus les uns des autres. Se désidentifier en incorporant un de ses gènes dans une plante, se rendre autre, s’altérer à la place de l’autre que l’homme, (comme le fait Marion Laval-Jeantet) en recevant son humeur au sens duel du terme (médical en latin et psychologique en grec) est une mise à l’épreuve technique du corps humain, une exploration des limites biologiques du vivant.

La question qui nous occupe est bien de savoir jusqu’où l’artiste, dans son emprise technique sur le vivant, dans une société libérale où prévaut l’autonomie artistique, peut effacer la figure de l’homme, le métamorphoser en chimère, le végétaliser ou l’animaliser. En d’autres termes, l’artiste a-t-il « la possibilité d’avoir toutes les possibilités »[11]. Possibilité que précisément n’ont pas les scientifiques qui expérimentent toutes sortes de manipulations in vivo sont assujettis à des réglementations rigoureuses en termes de sécurité et d’éthique.

L’art biotechnologique appelle à renouveler en profondeur les notions même d’autonomie du sujet humain et chaque artiste laborantin explore techniquement les différentes facettes de la dynamique contradictoire entre le sujet humain et les autres espèces vivantes.

La valeur d’usage du vivant révélée par les artistes induit de nouveau comportements sociaux.

En effet lorsque les nouvelles techniques de laboratoire autorisent les artistes à penser que la frontière entre les espèces appartient au passé et que la norme n’est plus l’humain mais les données biologiques, il y a fort à craindre que le corps réduit à un réservoir de cellules et de gènes ne prennent un jour l’allure d’un soma jetable.

Les artistes renonceraient-ils à tout concept dogmatique de nature humaine au profit d’un grand tout génétique où la norme ne serait plus l’humain mais la cellule et ses gènes ?

L’art deviendrait-il l’initiateur d’une nouvelle forme d’évolution du vivant hors du temps de son existence ? Une existence qui ne serait ni anthume, ni posthume mais adossée à un système technicien en évolution constante. Le vivant qui a toujours existé et qui continuera d’exister malgré nous peut maintenant exister hors de tout principe téléologique. La science qui permet aux artistes d’anéantir la barrière qui sépare l’homme de l’animal, du végétal, de l’autre que lui-même, n’autorise-t-elle pas ces derniers à devenir eux-mêmes les artisans de formes vivantes en devenir et à se rendre « maîtres et possesseurs de la nature » ?

Cette forme de création qui mêle indistinctement valeurs humaines et faits scientifiques pourra-t-elle combler le vide des corps désarticulés, dés-animés, véritables cénotaphes de l’âme absente ?

Aussi, derrière cette utopie sociale et cette transformation culturelle sans précédent induites par les techniques contemporaines de la biologie nous voyons poindre une nouvelle forme de biopouvoir avec la crainte que ce nouveau pouvoir issu du potentiel technique des sciences du vivant dicte à plus ou moins long terme nos comportements et que s’instaurent se de nouvelles règles, nous privant davantage encore de notre autonomie. Sans pour autant entrer dans l’avenir à reculons, nous devons évaluer à leur juste mesure les bonnes intentions de ces artistes militants qui sur la base d’un grand tout génétique refondent à grands à grands frais les conceptions que nous avons de la nature vivante et de l’espèce humaine.

Les productions bio-artistiques présentées comme des promesses du futur, voire comme des échantillons visionnaires incarnent de manière symptomatique un abandon mais on peut aussi le voir comme une perte de repères sociaux, normatifs.

Ce symptôme n’est-il pas annonciateur d’une éthique en crise ?

- Pierre-Damien Huyghe, Éloge de l’aspect, Paris : Éd. Mix., 2006, p. 91.

- Eduardo Kac cité par Hervé Ratel Ratel in « L’Art transgénique », Sciences et avenir, déc. 1999, pp. 66-67

- « Le corps est devenu un objet à disposition sur lequel agir afin de l’améliorer, une matière première où se dilue l’identité personnelle et non plus une racine identitaire de l’homme ». Edgar Morin, Le paradigme perdu : la nature humain, Paris : Éd. du Seuil, 1973, p. 211.

- Symbiotic’A est le Centre of Excellence in Biological Arts, University of Western Australia, dirigé par Oron Catts, qui accueille et facilite des projets artistiques comme The Tissue Culture and Art Project (Oron Catts et Iona Zurr). C’est une initiative commune de deux entités institutionelles : the University of Western Australia et the Western Australian Department of Culture and the Arts.Lien internet : www.symbiotica.uwa.edu.au

- « Le fragment vivant fait désormais partie d’un ordre supérieur qui englobe tous les tissus vivants, où qu’ils se trouvent. Nous y voyons un dispositif symbolique qui exalte le lien qu’ont les humains avec tous les êtres vivants ». Oron Catts, « L’art du semi-vivant et de la vie partielle », Art et biotechnologies. (Sous la dir. de Louise Poissant et Ernestine Daubner), Presses de l’Université du Québec, Canada, 2005. (Collection Esthétique), p. 102.

- « La société moderne doit améliorer, par tous les moyens possibles, la race humaine. Il n’existe pas d’avantages financiers et sociaux assez grands, d’honneurs assez hauts, pour récompenser convenablement ceux qui, grâce à la sagesse de leur mariage, engendreraient des génies. » Alexis Carrel, L’homme cet inconnu. Paris : Éd. Plon, (rééd.) 1954, p. 367.

- Le mot « spécisme » (speciesism en anglais) a été introduit en 1970 par le britannique Richard Ryder et repris en 1975 par le philosophe utilitariste Peter Singer. Selon le point de vue antispéciste, le spécisme est ainsi une idéologie condamnable, et un mouvement de libération animale est nécessaire pour ajuster les pratiques humaines avec les principes éthiques.

- Aujourd’hui les techniques du génie génétique permettent l’hybridation de nombreuses plantes. Parmi les nombreuses variétés de végétaux génétiquement modifiés évoquons ceux qui résistent à toutes sortes de parasites destructeurs. Leur production ne réduit pas pour autant les famines dans les pays pauvres mais favorise une meilleure rentabilité du commerce de l’industrie agro-alimentaire. Dans les années 1920, des greffages de fantaisie avaient été réalisés par des greffeurs agronomes dans un but utilitaire. Selon l’horticulteur Charles Baltet, le Baron de Tschudy avait réussi à greffer une tomate sur une pomme de terre permettant à la fois une récolte aérienne et souterraine Cette plante hybride avait été réalisée dans le but d’ « éviter la famine au peuple et de doubler l’héritage du pauvre ». Charles Baltet, L’art de greffer. Paris : Éd. Masson et Cie, 2e éd., 1920, p. 520.

- Eduardo Kac, trad. Marc Boucher, Interfaces et sensorialité, (sous la dir. de Louise Poissant), Groupe de recherche en arts médiatiques, Montréal : Presses de l’Université du Québec, 2003, p. 175.

- Eduardo Kac in catalogue de l’exposition La vie, la lumière et le langage, Ed. Centre des arts d’Enghien-les-Bains, 2011, p. 68

- Anne Talon Hugon, Morales de l’art, Presses Universitaires de France, coll. « Lignes d’art », Paris, 2009.

Vidéo projection, bioréacteur contenant des cellules de peau d’Orlan, de femmes noires et de marsupiaux

Exposition Still Life, sous la dir. de Jens Hauser

BEAP, Perth, Australie

www.orlan.eu/works/bio-art/nggallery

Les poupées du souci

www.goethe.de/ins/tr/lp/prj/art/med/str/en11565421.html